|

| 山門

|

|

| 山門

|

|

| 山門裏側。仁王の背面には草履。 通路中央に鐘がつってあり、鐘楼堂と兼ねている。 |

|

| 山門に鐘楼が釣ってある。 |

|

| 大クスノキ |

|

| 本堂 |

|

| 本堂 |

|

| 大師堂 |

|

| 大師堂 |

|

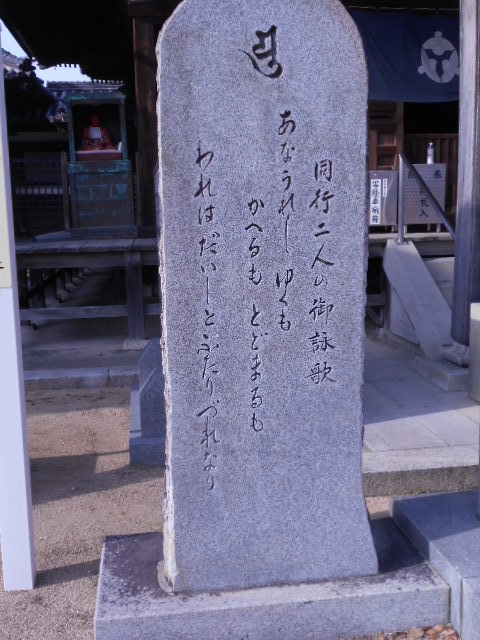

同行二人の御詠歌

あなうれし ゆくもかえるも どとなるも われはだいしと ふたりづれなる |

|

| 薬師堂 |

|

長尾寺 東門

この門は、高松市栗林公園の北側にあった正門として、延享年間に建築され「かいノロ御門」と名付けられた。「かいノロ」とは中国語で幽谷への入口を意味する。

大正2年この門が改築されることになった時、当時の長尾寺村岡俊獄僧正が門の原型をそこなわないという約束で払下げをうけ、忠実に再現したもので昔は長尾寺の正門であった。

説明板を転記 |

|

静御前 剃髪塚

平安時代の武将 源義経が愛したとされる静御前。静は舞の名人であった母 磯禅師から舞を教わり、宮中で雨乞いの舞を披露した際に後白河天皇より”日本一の舞姫”と賞賛される。母

磯禅師が東かがわ市小磯の生まれだった縁から静が晩年過ごしたのがこの「剃髪塚」。静は奈良・吉野の山中で義経と別れた後、京へと帰ったが義経恋しさのあまり病気を患い、郷愁を感じていた母と共に讃岐の地へ帰ることとなった。母と共に信仰の旅へと出た静は長尾寺へ辿り着き、住職の宥意和尚から「いろはうた」などにより世の無常さを諭され、二人は得度した。静は宥意和尚の一文字をもらい「宥心尼(ゆうしんに)」、母は「磯禅尼(いそぜんに)」となった。その際に落とした静御前の髪が剃髪塚に納められているとされる。 説明板を転記 |

|

長尾天満自在天神宮

平安時代、当長尾寺に明印という名僧がいた。讃岐国司であった菅原道真公と親交深く、延喜2(1902)年、道真公が九州へ左遷の時に志度浦に出て「不期天上一円月、忽入西方万里雲」の詩を贈って心を慰めた。公もまた詩と自画像を明印に与え別れを惜しんだが、後にこの古事により、宝永7(1710)年、天満自在天神宮として建立、当山鎮守として祀られている。

説明板を転記 |

11日目

11日目