|

多聞櫓と千貫櫓(せんがんやぐら)

千貫櫓(せんがんやぐら)

大阪城の大手口を守る重要な隅櫓である。西側と南側は堀に面し、大手門に向かう敵を側面から攻撃することができた。創建は徳川幕府による大坂城再築工事が開始された1620年で、戦後の解体修理工事の際、墨書で「元和六年九月十三日御柱立つ」と上棟式の日を記した部材が見つかった。二の丸北西に現存する乾櫓と同様に大阪城最古の建造物で、いずれも工事責任者は、茶人としても有名な小堀遠州(こぼりえんしゅう)である。具体的な場所や規模は不明ながら、前身となる豊臣秀吉築造の大坂城にも千貫櫓はあり、さらにそれよりも前、織田信長が大坂を領していたころにも千貫櫓はあった。名称の由来に関しては、織田信長がこの地にあった大坂(石山)本願寺を攻めた際、一つの隅櫓からの横矢に悩まされ、「千貫文の銭を出しても奪い取りたい櫓だ」と兵士たちの間で噂されたという逸話が残っている。面積は1階が約217.26平方メートル、2階が約162.95平方メートル、高さは約13.5メートルである。 ~ 説明板から ~

|

|

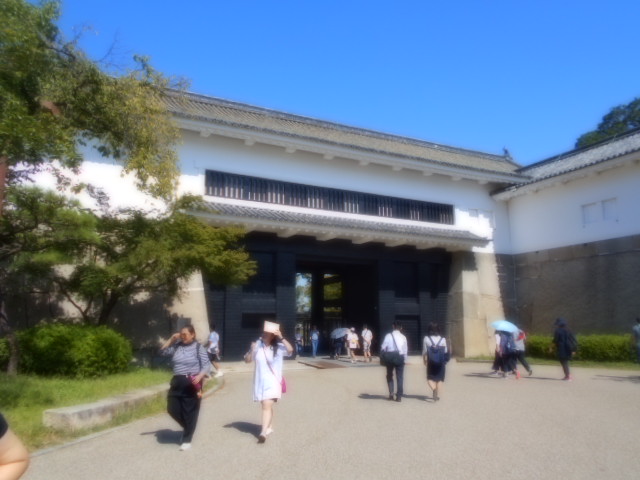

大手門

城の正面を大手といい、その入口を大手口、設けられた門を大手門とよぶ。現存する大阪城の大手門は1628年、徳川幕府による大坂城再築工事のさいに創建された。正面左右の親柱の間に屋根を乗せ、親柱それぞれの背後に立つ控柱との間にも屋根を乗せた高麗門形式である。屋根は本瓦葺で、扉や親柱を黒塗総鉄板張とする。開口部の幅は約5.5メートル、高さは約7.1メートル。親柱・控柱の下部はその後の腐食により根継がほどこされているが、中でも正面右側の控柱の継手は、一見不可能にしか見えない技法が駆使されている。門の左右に接続する大手門北方塀・大手門南方塀も重要文化財に指定されている。 ~ 説明板から ~

|

|

多門櫓

大手口枡形の石垣の上に建つ櫓で大門の上をまたぐ渡櫓(わたりやぐら)と、その右側に直角に折れて接続する続櫓(つづきやぐら)によって構成される。徳川幕府による大阪城再築工事により1628年に創建されたが、1783年の落雷によって全焼し、1848年に再建された。土塁や石垣上に築かれた長屋状の建物を多聞(多門)と呼ぶが、その名称は戦国時代の武将・松永久秀が大和国の多門城でこうした形式の櫓を初めて築いたことに由来するといわれる。現存する多門櫓の中でもこの多門櫓は最大規模で、高さは約14.7m、建築総面積は約710.25平方メートルある。渡櫓内部には約70畳敷を最大とする部屋が4室、続櫓内部には廊下のほか9畳、12畳、15畳の部屋が計6室あって多数の兵や武器を蓄えることができ、枡形の内部に多くの窓があり、また大門をくぐる敵を真上から攻撃する「槍落し」の装置が設けられるなど、高い防衛能力を備えている。大阪城の二の丸には京橋口、玉造口にも多門櫓があったが、現存するのはここだけである。 ~ 説明板から ~

|

|

大手口枡形の巨石

枡形とは城の主要な出入り口に設けられた四角い区画のことで、敵の侵入を食い止める役割を果たした。築城技術の進歩にともなって強固な石垣造りのものがあらわれ、大阪城の大手口枡形では城の威容を誇示する巨石が数多く使用されている。大手門をくぐって正面に位置する大手見付石(おおてみつけいし)は、表面積が約29畳敷(47.89平方メートル)で城内第4位、採石地は瀬戸内海の小豆島と推定されている。現存する遺構は豊臣時代のものではなく、1620年から約10年にわたった徳川幕府再築工事によるもので、石垣は将軍の命令を受けた諸大名が分担して築いた。この箇所は当初肥後熊本藩主・加藤忠広が築き、のちに筑後久留米藩主・有馬豊氏(ありまとようじ)が改築した。 ~ 説明板から ~

|

|

南仕切門跡・太鼓櫓跡

二の丸の西と南の区域は石垣によって仕切られ、通路にあたるこの個所に建っていたのが南仕切門である。また門の西側石垣の上には太鼓櫓とよばれる二層の櫓があり、ともに徳川幕府による大坂城再築工事の最終段階にあたる1628年に創建されたと考えられる。

太鼓櫓は城内の櫓のうち最も小規模で、中に太鼓が納められていた。ここには太鼓坊主とよばれる僧形(そうぎょう)の役人が交替で詰め、彼らは香をたいて時刻を計り、城内勤務の大名や旗本以下の招集や交替、あるいは緊急時に太鼓を打ち鳴らした。いずれの建物も明治元年(1868)、明治維新の大火によって焼失した。 ~ 説明板から ~

|

|

空堀

本丸を囲む内堀は、東から北、さらに西にかけて水堀になっているのに対し、南とそれに続く西にかけては水のない空堀となっている。ここは寛永元年(1624)、徳川幕府による大坂城再築工事の際に築かれたもので、当初から空堀であった。

これに先立つ豊臣秀吉築造の大坂城でも本丸の南は空堀となっており、大坂の陣で徳川方が埋めたわけでもない。なぜここだけ空堀としたのかは不明である。 ~ 説明板から ~

|

|

重要文化財 桜門

本丸の正面にあたる。徳川幕府による大坂城再築工事が行われていた寛永3年(1626年)に創建されたが、慶応4年(=明治元年、1868)に起きた明治維新の大火によって焼失し、明治20年(1887)に陸軍が再建し現在に至る。左右の塀も桜門再建にあわせて新築されたが、戦後に台風の被害を受けて倒壊し、昭和44年(1969)に復元されている。桜門の名所は豊臣秀吉が築いた大坂城以来のもので、当時二の丸に桜の馬場とよばれる場所があったことから、門付近に植えられた桜並木にちなんで命名されたと考えられている。ただし豊臣時代の大坂城は、徳川幕府再築の今の大坂城とは地形や構造が大きく異なり、桜門を含む本丸への入口は現在よりも西にあり、入る方向も違っていた。なお門の両脇に見える巨石は龍虎石【りゅうこいし】と呼ばれ、江戸時代には、雨が降ると右に龍の姿が、左に虎の姿がそれぞれ現れるといわれた。 ~ 説明板から ~

|

|

銀明水井戸の井筒

銀明水井戸は徳川幕府再築の大阪城本丸に設けられた5つの井戸のうちの一つで、本丸御殿台所の裏に位置し、本丸を警備する役人たちの飲料水として用いられた。大阪城内で最も格式の高い井戸の一つで「金」「銀」などを井戸の名称に冠して重要性を表現した例は各地に見られる。 ~ 説明板から ~

|

|

桜門枡形の巨石

桜門の内側には、本丸の正面入口を守るため、石垣で四角く囲まれた「枡形」とよばれる区画が設けられ、上部に多聞櫓が建てられた。この枡形は、徳川幕府による大坂城再築工事の第2期工事が始まった1624年、備前岡山藩主池田忠雄の担当によって築かれ、石材は備前(岡山県)産の花崗岩が用いられている。正面の石は蛸石(たこいし)とよばれる城内第1位の巨石で、表面積がおよそ36畳敷(59.43平方メートル)、重量は約108トンと推定される。向かって左手の巨石は振袖石(袖石)とよばれ、表面積はおよそ33畳敷(53.85平方メートル)で、城内第3位である。なお、上部の多聞櫓は明治元年(1868)、明治維新の大火で焼失した。 ~ 説明板から ~

|

|

天守閣

建物は独立式層塔型5重6階(地上5階、地下1階)で、江戸城の初代天守を細身にしたような外観となっています。

壁面は白漆喰塗籠だったとみられており、最上重屋根は銅瓦(銅板で造られた本瓦型の金属瓦)葺で、その他の屋根は本瓦葺だったと考えられています。

天守の高さは天守台を含めて58.32メートルで、外観が酷似していることなどから江戸城初代天守の縮小移築との説もあります。 ~ 説明板から ~

|

|

豊国神社 大鳥居

「豊臣秀吉公」「豊臣秀頼公」「豊臣秀長卿」を御祭神とする神社です。

|

|

豊国神社 豊富秀吉石像

台座と合わせた高さは5.2m。割と新しく2007年に復元(もとの銅像は太平洋戦争で供出)された。

|

|

| 豊国神社 本殿

|

|

一番櫓

二の丸南側の石垣上には、2層2階でほぼ同規模の隅櫓が、東から西へ一番から七番まで建っていた。この櫓は最も東に位置することから「一番櫓」という。外側にあたる東面と南面を中心に窓が16あるほか、鉄砲や矢を放つための狭間も多数あけられ、玉造口に攻め入る敵を側面から一斉に迎撃することができた。東面には石垣を登ろうとする敵を撃退する石落しも設けられている。創建は徳川幕府による大坂城再築工事の最終段階にあたる1628年と考えられ、戦後の解体修理の際に発見された部材の墨書銘により、創建後の主な修復は万治年間(1658~61)・寛文8年(1668)・天保3年(1832)の3度だったと推定される。中でも天保3年は解体をともなう大規模なもので、建物下の粟石の間から当時のものと見られる衣類が検出されている。面積は1階が約167.98平方メートル、2階が約96.31平方メートル、高さは約14.3メートルである。なお、一番から七番までの櫓のうち、現存するのはこの一番櫓と六番櫓のみである。 ~ 説明板から ~

この堀で先日、トライアスロンが行われていた。綺麗になったとは言え、この緑色の水に顔を沈めてクロールで泳ぐのは考えられない。

|