2019/4/4

| 清浄山誓願寺 丹波篠山市魚屋町 |

宗派 浄土宗 |

| 楼門(山門) 一間一戸、重層屋根入母屋造、本瓦葺の四脚門で、修理は施されているものの室町時代の建築様式を残している。 パンフから |

| 観音堂 |

| 本堂 |

| 庫離 |

| 鐘楼堂 |

| 観音堂 |

2019/4/4

| 誓願寺 篠山市本 |

| 鐘楼 |

| 山門 |

2019/4/4

| 清浄山誓願寺 丹波篠山市魚屋町 |

宗派 浄土宗 |

| 楼門(山門) 一間一戸、重層屋根入母屋造、本瓦葺の四脚門で、修理は施されているものの室町時代の建築様式を残している。 パンフから |

| 観音堂 |

| 本堂 |

| 庫離 |

| 鐘楼堂 |

| 観音堂 |

2019/4/4

| 誓願寺 篠山市本 |

| 鐘楼 |

| 山門 |

2019/2/5

| 籾井城跡 篠山市本明谷 |

籾井城 (もみいじょう) は、丹波の旧街道沿いにそびえる山頂に築かれた中世山城で、波多野氏の有力被官とも言われる籾井氏の居城と伝わる。明智の丹波攻めでは天正五年十月に「モミヰ之館」を攻撃したと古文書にも書かれている。山頂部から四方に伸びる尾根沿いに曲輪や堀切を配した典型的な中世連郭式山城で、それ程大きくはないが見応えのある大堀切や土橋などが特徴的。波多野氏の八上城、荒木氏の細工所城と並んで、籾井氏の籾井城は「三大丹波国多紀郡東部山城」の一つとも言える。 |

|

| 登山口。イノシシ避けの網をくぐって登ってください。 |

|

| 「本明谷方向」から登ってきて、「籾井城へ」 |

|

| ここの尾根道はきれいに整備されてますが、その先は獣道そのもの。 |

|

| 城跡に立つ石塔。表には「籾城公園」 |

|

| 城跡に立つ石塔。裏面には「大正13年7月 東宮御成婚記念」と記されています。 |

|

| 籾井城跡から見えるのは県立東雲高校。 |

|

| もう一方の登山口案内板。ここへ下りてくるつもりが墓地に下ってしまった。道は荒れています。 |

|

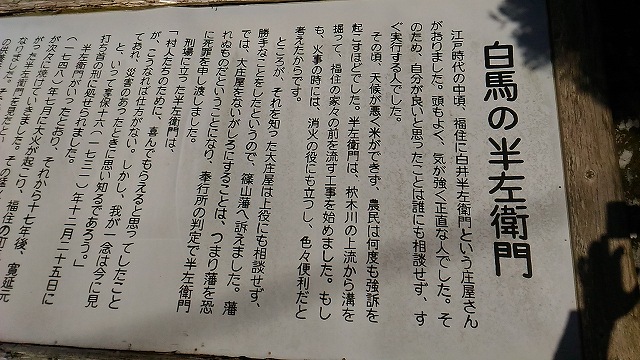

| 登山口横に掲げられた説明板には「白馬の半左衛門」の昔話 江戸時代の中頃、福住に白井半左衛門という庄屋さんがおりました。頭もよく、気が強く正直な人でした。そのため、自分が良いと思ったことは誰にも相談せず、すぐ実行する人でした。 その頃、天候が悪く米ができず、農民は何度も強訴を起こすほどでした。半左衛門は籾井川の上流から溝を掘って、福住の家々の前を流す工事を始めました。もしも、火事の時には、消火の役にも立つし、色々便利だと考えたからです。ところが、それを知った大庄屋は上役にも相談せず、勝手なことをしたというので、篠山藩に訴えました。藩では、大庄屋をないがしろにすることは、つまり藩を恐れぬものだということになり、奉行所の判定で半左衛門は死罪を申し渡しました。刑場に立った半左衛門は、「村人たちのために、喜んでもらえると思ってしたことが、こうなれば仕方がない。しかし、我が一念は今に見ておれ、災害にあったときに思い知るであろう。」と言って1731年12月25日に打ち首に処せられました。 半左衛門が言ったとおり、それから17年後、1748年7月に大火が起こり、福住の町52軒が次々に焼けていきました。その猛火の中に白馬にまたがった半左衛門を見たという人が何人もあり、大騒ぎになりました。そこで、町の人たちが相談して、半左衛門の供養塔を建てその霊を慰めることになりました。 しかし、それから51年後9軒が焼け、さらに10年後には、83軒、町中が全焼するという災害が起こり、明治14年にもまた大火がありました。町の人々は禅昌寺の境内にある供養塔に四季の花を供え、今もいましめあって火の用心に努めています。 説明板から転載 |

|

| 登山口横にある禅昌寺の参道石段 |

| 春日神社 篠山市黒岡75 |

平安時代初期の876年(貞観18年)当時、日置荘を領有者であった藤原基経、藤原時平父子により藤原氏の氏神である春日大社(奈良県)より分祀し黒岡村南部の当時は笹山と呼ばれた現在は篠山城のある小山に勧請し、祀り氏神としたのが起源とされる。後の1609年(慶長14年)、篠山城築城の際に現在の地に遷された。 秋の祭礼に使われる4柱の神霊を移した金神興は、2基を黒岡村より元禄7年6月に、他の2基は安永8年9月(元禄13年の説もある)篠山町より寄進されたもの。9台のちんちき山と呼ばれる山鉾は寛文3年以降に各町内より寄進されたもので、京都の祇園の山鉾を模し造られており、絢爛豪華である。明治後期までは鳳凰・孔雀・蘇鉄・猩猩等の鉾をつけ巡行したが、電線が障害となり現在は鉾を付けずに巡行される。また太鼓御興は、文化・文政のころに、王地山焼の陶工たちが担ぎ始めたのが始まりと伝えられる。 from Wiki |

|

| 山門 |

|

| 本殿 |

|

| 私立篠山中年学舎開学の地 代々篠山藩主を勤めた青山家の21代当主青山忠誠公が、「郷里の子弟」を養育して国家有用の人物」の輩出を掲げられ、その意を受けた安藤直紀(後の初代篠山町長)ら在郷有志により、明治9年(1876)、ここ春日神社社務所の小桃源に「私立篠山中年学舎」が設立され、漢文、数学の授業が開始された。これをもって、青山忠誠公を校祖とし、兵庫県立篠山鳳鳴高等学校の創立としている。これは明和3年(1766)に青山忠高公により創設された藩校「振徳堂」の廃藩置県による廃校から5年後のことである。また、篠山中年学舎創設の翌年、この教育事業に賛同した福沢諭吉翁は、英語、物理化学の二教師を篠山に派遣した。なお、「小桃源」の扁額は、今も当神社社務所玄関に掲げられている。 設立後、明治11年(1876)「公立篠山中学校」に、明治17年(1884)「私立鳳鳴義塾」に改称し、明治21年(1888)篠山城下(北新町 現篠山市役所)に校舎移転する。その後、兵庫県立篠山高等女学校と統合など幾多の変遷を経て、この地より北東の大熊の現在地に移し、兵庫県立篠山鳳鳴高等学校として、多くの有為な人村を輩出している。 平成8年(1996)本校創立120周年を記念し、同窓会が建立した当記念碑を、創立130周年記念として、ここに移設する。 掲示板から転載 |

|

| 青山忠良公顕彰碑 |

|

| 能舞台 篠山藩第13代藩主 青山忠良が、1861年に寄進建立したものです。床板を踏む音を反響させるために、床下に丹波焼の大甕が設置されています。 春日神社能舞台は、当時箱根より西において最も立派な能舞台であったと言われています。毎年4月には「篠山春日能」が、元日には梅若家による「翁」の奉納も行われています。 2003年に国の重要文化財に指定されました。 春日神社の祭礼は、篠山地方の三大祭のひとつです。1661年に始まったと伝えられています。豪華な9基の鋒山と4基の金神輿(みこし)が巡行しさらに8基の太鼓みこしの春日神社の境内を所狭しと練り込みます。宵宮、本宮祭の両日とも、篠山城下町は大賑わいとなります。 豪華な鋒山はもちろん、金神輿や太鼓みこしの威勢のよい掛け声を聞くと、秋の深まりをよりいっそう感じることができます。 掲示板から転載 |

|

| 絵馬殿 |

|

| 絵馬殿内部に掲げられた絵馬 黒神馬絵馬(左) 昭和33年8月10日 篠山市指定文化財指定 この絵馬は1649年第3代篠山藩主松平忠国が、明石へ転封の際、春日神社へ奉納したもので、縦1.53m、横1.93m、狩野尚信の筆といわれ筆力雄健、精巧を極めている。 この馬が絵から抜け出して黒岡の畑の豆を食い荒らしたという伝説から、一時この馬だけに金網が張られていた程の名作である。 掲示板から転載 |

| 松尾山 文保寺 (しょうびさん ぶんぽうじ) 篠山市味間南 |

| 宗派 天台宗 開祖 法道仙人 ご本尊 聖観世音菩薩 創建 645年 |

| 由来 天竺から紫雲に乗り来日した法道仙人によって開かれたのが始まりとされます。仙人は自ら聖観世音菩薩像を彫り込むと七蔵伽藍を造営し本堂に安置しました。 その後、承平天慶の乱の兵火により堂宇、記録、寺宝が焼失し衰退しましたが本尊である聖観世音菩薩像は近くの里に隠され無事でした。正和年間(1312〜17)、花園天皇の勅願により再興、新たに慈覚大 師が彫り込んだとされる千手観世音菩薩像を本尊として迎え、聖観世音菩薩像も本堂に戻されました。当初は長流寺と称していましたが文保元年(1317)に一品親王から「文保寺」の勅額を賜り以後、松尾山 文保寺と改めています。その後、寺運が隆盛し最盛期には21坊を擁する大寺として大きな影響力を持ちましたが、戦国時代の兵火により再び焼失し、その後、再興するも往時には届かず現在は3院(観明院、大勝院、 真如院)を残すのみとなりました。現在の山門は天正年間(1573〜92)の兵火で焼失後再建されたもので、入母屋、銅板葺、三間一戸、楼門形式、その改修工事などが行われましたが室町時代後期の楼門建築で 篠山市内でも最大規模を持つ貴重な建物として昭和47年に篠山市指定文化財に指定されています。 |

| 楼門 鎌倉の建長寺を模して建立されたと伝わるが、当初の門は天正年間(1573〜1592)の戦乱の際に焼失したとされる。現在に伝わるもんは再建されたもので、時期は明確ではないが天正末期と考えられている。下層部は大正14年に改修されているが、上層部には彩色の痕跡が見られるなど、再建時の部材が残されている。 三間一戸の楼門で、屋根は入母屋造り、銅板葺きで、肘木は禅宗様であるが全体として和様を基調としている。 室町時代末期の様式を現在によく伝えており、篠山市内の楼門では最も古い時代の建築物として大変貴重な文化財である。 説明板から転載 |

| 楼門の仁王前に架かる大きな草鞋。 仁王様はその形相からも身体健全。健脚のご利益があるようにとの願いを込めてわらじを奉納します。 |

| 鐘楼 |

| 本堂 |

| 本堂前では「丹波篠山市」への市名変更投票を呼びかけるPR動画を撮影していた。 |

|

| 塔頭寺院:大勝院 |

|

| 塔頭寺院:真如院 |

| 塔頭寺院:観明院 |

2018/10/16

| 二村神社 (ふたむらじんじゃ) 篠山市味間 二村神社は、もともと古市地区の見内にあったが、下記由来にあるように神事の座席争いから新たにここ味間と、真南条にも新たに二村神社が建てられた。 合計3つの二村神社が篠山市内にあります。 |

| 由来 当社は味間地区七村の惣社として古来より氏子の崇敬を集めている。 由緒によれば、室町時代の文明14(1482)年、延喜式内社である見内の二村神社で座争いが起こった際、神宝、神器が周辺谷村に持ち帰られ、味間には御神体が御輿によって運ばれたとされる。 御神体はまず西古佐村字イミノ木に仮の社を築いて、安置されたが、後に味間村字松本に社殿を築きここを永年の鎮座地にしたとある。当神社には、そのとき御神体を運んだとされる神輿が今も遺され、 西古佐のイミノ木はこれを契機に神輿村と称されたとある。 二村の社名は、この争いの神宝分散の経緯により見内の二村神社に則ったものと見られ、味間二村神社の歴史はここに端を発するのであろう。当神社の主神は、伊弊諾命と伊弊丹命である。明 治41年には、御霊神社ほか五社が合祀され、全部で19神にわたる神々を祀っている。特に記すべきは明暦2(1656)年に境内地に祀られた波多野秀治の御霊神社である。秀治は明智光秀が丹波を攻め た際、八上城に籠城して戦った勇猛果敢で名を知られた戦国大名である。 説明板から転載 |

| 鳥居 |

| 門 |

| 本殿 |

| 本殿から拝殿 |

2022/1/5

| 波々伯部神社 丹波篠山市波々伯部 |

680年頃、竜王山萬楽寺(本地仏薬師如来)から始まり、御祭神はもと祇園牛頭天王(薬師如来の化身)で、現在は素戔嗚尊、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)、八柱御子神(やはしらのみこがみ)です。(祇園三神合祀) 1098年、波々伯部村が京都の祇園社へ寄進され、荘園・波々伯部保となりました。その後、京都祇園社の御分霊を勧請したことから、丹波の祇園さんと呼ばれています。 |

| 室町時代末期の延徳2年(1490年)銘を有する青銅製の鳥居である。「武運長久 諸民安穏」 「天下泰平 五穀成就」が左右の柱に刻んであり、鋳物師の名前も認められる。銘文によると、嘉永3年(1850年)に修理を施しているが、その古さから見て極めて貴重な鳥居である。 |

| 拝殿と本殿 |

| 拝殿 |

| 杉の大木。 |

| 護摩堂 神社に○○堂と名の付く建物があるのは珍しい。神仏習合、神仏合祀の名残。 |

| 鐘楼殿。鐘は取り払われている。 鐘は太平洋戦争時に軍にとられた。 |

| 参道の両側には杉の大木が立ち並ぶ。 |