鹿児島tour

1日目 2024/7/2 鹿児島空港→曽木の滝→清水神社→旧曽木発電所跡→旧曽木発電所遺構→観音の滝→鹿児島市内ホテル

2日目 2024/7/3 ホテル→鶴丸城御楼門→道の駅いぶすき→竜宮神社→長崎鼻灯台→池田湖→知覧武家屋敷→霧島ホテル

3日目 2024/7/4 ホテル→霧島神社→丸尾滝→千の滝→えびの高原→霧島山麓丸池公園→鹿児島空港

2024/7/2(火)

鹿児島空港→曽木の滝→清水神社→旧曽木発電所跡→旧曽木発電所遺構→観音の滝→鹿児島市内ホテル

|

| スカイマークのピカチューにこれから乗り込みます。 |

曾木の滝

滝幅210メートル、高さ12メートルの壮大なスケールを誇り、「東洋のナイアガラ」とも呼ばれる曽木の滝。千畳岩の岩肌を削るように流れ落ちる水流とその轟音は、訪れる人々を釘付けにするほど豪快。一帯は自然公園となっており、四季の彩りも美しく桜や紅葉の季節には、イベントも開催されます。 |

|

| 曽木の滝 |

|

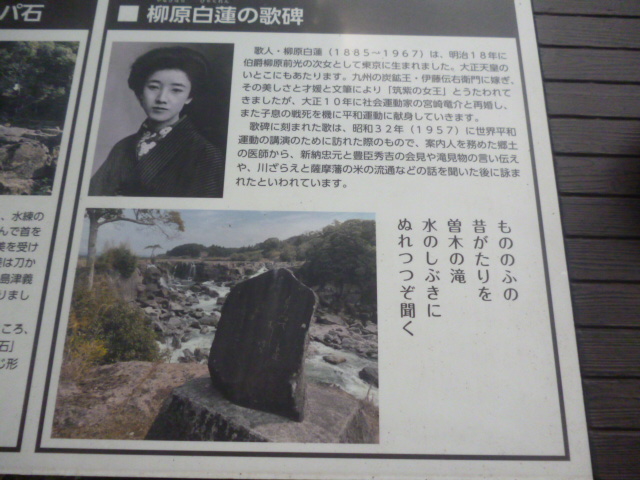

| 柳原白蓮 「もののふの 昔がたりを 曽木の滝 水しぶに ぬれつつぞ聞く 」 |

|

|

|

|

| 曽木の滝 |

|

| 曽木の滝 |

|

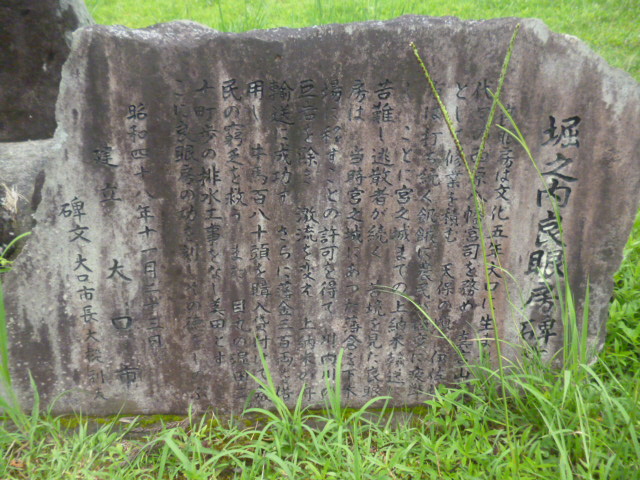

| 堀之内良眼房の碑 |

|

堀之内良眼房(読み:ほりのうちりょうがんぼう)は,伊佐市では『川内川の川浚え』を指揮した人物として,伊佐市内の小学校では社会の授業で取り上げられていた人物だが,鹿児島県下でもそう有名な人物ではない。

少し年輩の方なら,直木賞作家海音寺潮五郎の「二本の銀杏」の主人公「上山源昌房」のモデルとなった人物,と言えばあらすじを思い出すことができるかもしれない。二本の銀杏で主人公が農業土木工事的な工事を指揮しているのは,良眼房と同じである。

良眼房は,1808年(文化5年)に,伊佐市立大口東小学校の近くの西原八幡宮の第13代宮司として生まれ,真言山伏の修行を治め,大政奉還の6年前に52歳で亡くなっている。西郷隆盛より20年前に誕生しており,江戸時代後期の人物である。伝えられるところでは,身長は五尺九寸五分(約180cm),色黒く力も群を抜いていたという。江戸末期の男性の平均身長が155cmとされるので,当時としてはかなり大きい人物である。ちなみに,西郷隆盛が180cm,大久保利通が183cmあったのではないかとされる。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 曽木の滝 |

|

もののふの 昔がたりを 曽木の滝 水のしぶきに ぬれつつぞ聞く 白蓮

昭和32年、世界平和運動の講演で曽木の滝を訪れたとき詠んだものです。 |

|

| 曽木の滝 |

|

| 曽木の滝からの水が流れる上の橋は新曽木大橋 |

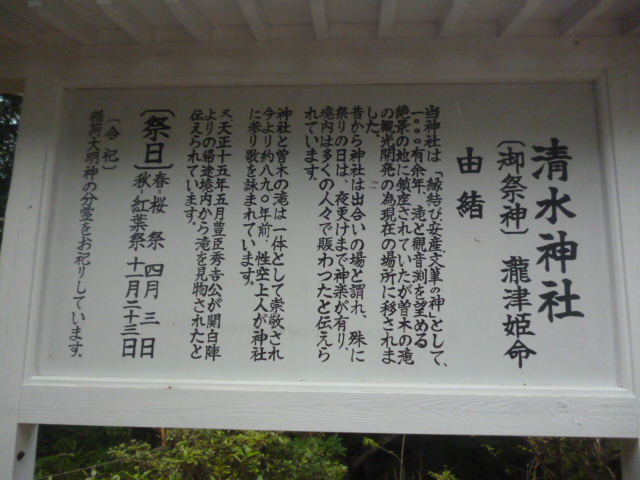

| 清水神社 曾木の滝公園の展望所近くにあった神社。縁結びと子宝の神。 |

|

| 鳥居 |

|

| 参拝すると良縁に恵まれるという清水神社を伊佐の観光スポットにしようということから「赤いハートのオブジェ」が誕生しました♡! |

|

| 真っ赤な社殿 |

|

| 清水神社の由緒 |

旧曾木発電所跡

曽木発電所は、明治42年に竣工し、その出力は当時国内でも最大級のものでした。創設者は野口遵で、牛尾大口金山に電力を供給するために明治39年に曽木の滝の水力を利用する電気事業を起こしました。 当時としては大規模な6,700キロワット(最大出力)の電力を作りだし、余剰電力を使い水俣ではカーバイト生産を開始。後に、戦前における日本最大の化学会社へと発展したことから、この発電所は日本化学工場発祥の地といわれています。昭和40年に鶴田ダムの完成と同時に水没してしまいましたが、現在では、渇水期の5月から9月に、中世ヨーロッパの居城跡を思わせる煉瓦造りの建物が姿を現します。 |

曽木発電所遺構 近代化産業遺構 日本化学発祥の地

曽木の滝の1.5キロメートル下流に、今でも明治の面影を強く残している曽木発電所跡があります。曽木発電所は明治42年に竣工し、その出力は当時国内でも最大級のもので、水俣のチッソなどにも送電を行っていました。昭和40年に鶴田ダムの完成とともに水没することになりましたが、現在では渇水期の5~9月頃に中世のヨーロッパの居城跡を思わせるレンガ造りの建物が姿をあらわします。その時期以外は大鶴湖の湖底に沈み、存在をも忘れさせます。

また、周辺にはヘッドタンクやずい道跡なども残っており、土木遺産として貴重なものとなっています。

創始者の野口遵は近代化学工業の父とも言われ、経済人としても活躍をしました。 |

|

| 観音滝 |

|

| 観音滝 |

|

| リゾート内の南川(下って行って川内川地なる) |

|

| リゾート内の南川(下って行って川内川地なる)

|

2024/7/3(水)

ホテル→鶴丸城御楼門→道の駅いぶすき→竜宮神社→長崎鼻灯台→池田湖→知覧武家屋敷→霧島ホテル

|

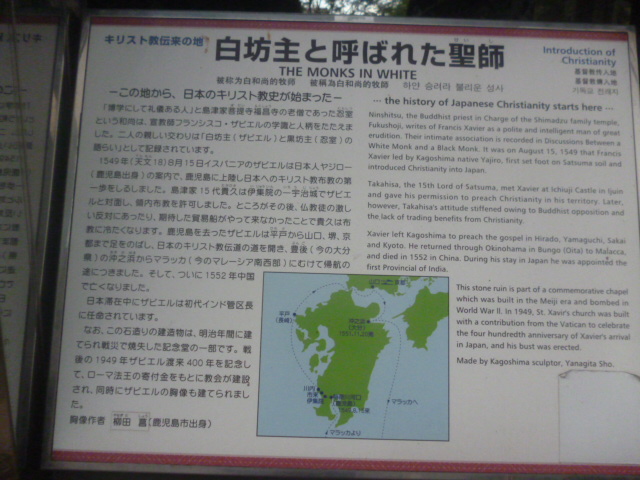

| 街角に佇むザビエル像 |

|

| 街角に佇むザビエル像 |

|

| 街角に佇むザビエル像 |

|

| 教会 |

|

|

|

|

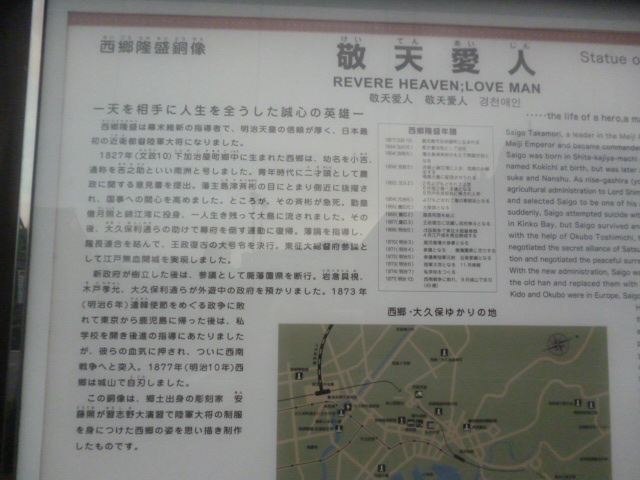

| 西郷隆盛像 |

|

| 西郷隆盛像 |

|

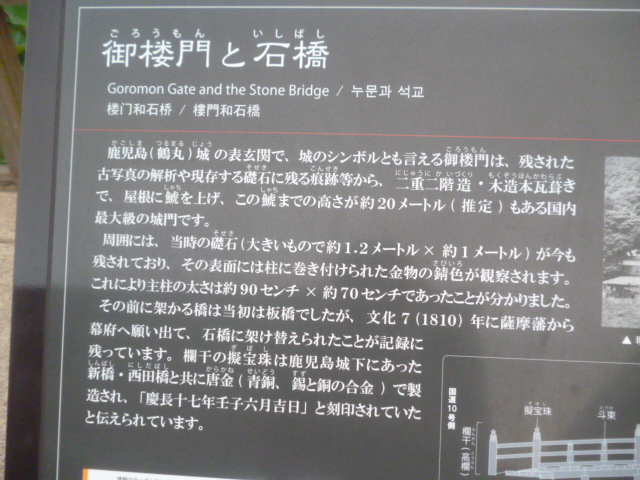

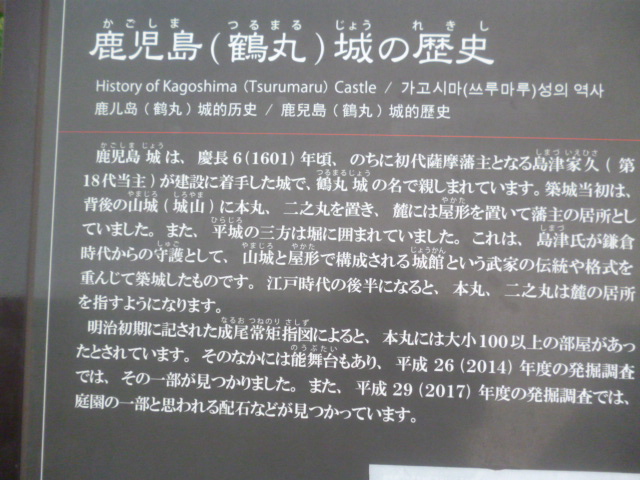

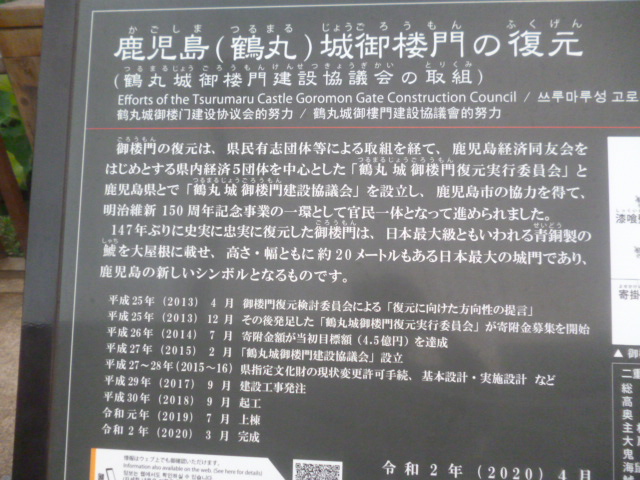

| 鹿児島城(鶴丸城) 御楼門 |

|

| 鹿児島城(鶴丸城) 御楼門 |

|

| 御楼門 |

|

| 御楼門 |

|

| 御楼門

|

|

|

|

|

| 史跡 鶴丸城跡 |

|

| 史跡 鶴丸城跡 |

|

| 城内の石垣 |

|

|

|

|

|

|

|

| 黒い岩が連なる海岸線。 |

|

| 沖に見えるのは知林ヶ島。引き潮の時には岬と島が砂州でつながるらしい。 |

竜宮神社

龍宮神社(りゅうぐうじんじゃ)は,竜宮伝説発祥の地である長崎鼻にある豊玉姫(乙姫様)を祀った神社です。海の守り神と浦島太郎と乙姫様が出会った縁結びの神様として大切にされています。 |

|

| 竜宮神社のあゆみ |

|

| 竜宮神社 |

|

| 竜宮神社 |

|

| 長崎鼻灯台方向を望む |

|

| 竜宮神社 |

長崎鼻灯台

薩摩半島の最南端に突き出た岬、長崎鼻。浦島太郎が竜宮へ旅立った岬と言い伝えられ「竜宮鼻」の別名を持ち、乙姫様を祀った龍宮神社もあります。またその名にふさわしく、

夏はウミガメの産卵地にもなります。薩摩長崎鼻灯台は日本ロマンチスト協会が展開している「恋する灯台プロジェクト」において、県内では初めて「恋する灯台」に認定されました。

この白い灯台と波しぶき、青い海と空、秀峰「開聞岳」とはるか海上にうかぶ屋久島や三島の島影。霧島錦江湾国立公園に指定されているこの地は、まさに風光明媚な風景を誇り、南国の旅情をかき立ててくれます。ぜひ一度は立ち寄りたい薩摩半島最南端の岬です。 |

|

| 長崎鼻 |

|

| ハートマークの写真スポット |

|

| ハートマークの写真スポット内に灯台を入れてみました |

|

| 長崎鼻 |

|

| 長崎鼻 |

|

| 薩摩長崎鼻灯台

|

池田湖

大昔の火山活動によって形成された周囲15km、最大水深233mの九州最大のカルデラ湖です。指宿市の天然記念物に指定されている体長1.8m・胸回り60cm・体重20kgもの大うなぎが数多く生息し、また謎の生物「イッシー」が棲むといわれる神秘的な湖です。湖畔には四季折々の花々が植栽され、特に1月は菜の花が満開となり、「菜の花マラソン」をはじめジョギングやサイクリングのコースとしても多くの人が訪れ、その光景は一足早い春の訪れを感じさせてくれます。 |

知覧武家屋敷

江戸時代、薩摩藩は領地を外城と呼ばれる102の地区に分け、地頭や領主の屋敷である御仮屋を中心に麓と呼ばれる武家集落を作り、鹿児島に武士団を結集させることなく分散して統治にあたらせました。知覧もその一つです。「知覧麓の武家屋敷群は、薩摩の麓の典型的な作例の一つで、折れ曲がった本馬場通りに沿って連なる石垣と生垣からなる景観にも優れ、我が国にとってその価値は高い。」として、昭和56年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。また、同時に地区内の7つの庭園が「優れた意匠で構成されており、その手法は琉球等庭園と相通じるものがあり、庭園文化の伝播を知る上でも貴重な存在である。」として国の名勝に指定されました。指定された7つの庭園の中で森重堅邸庭園のみが池泉式で、ほかは全て枯山水式となっていて、今に残る枯山水の伝統美と時代の息吹を感じさせてくれます。 |

2024/7/4(木)

ホテル→霧島神社→丸尾滝→千の滝→えびの高原→霧島山麓丸池公園→鹿児島空港

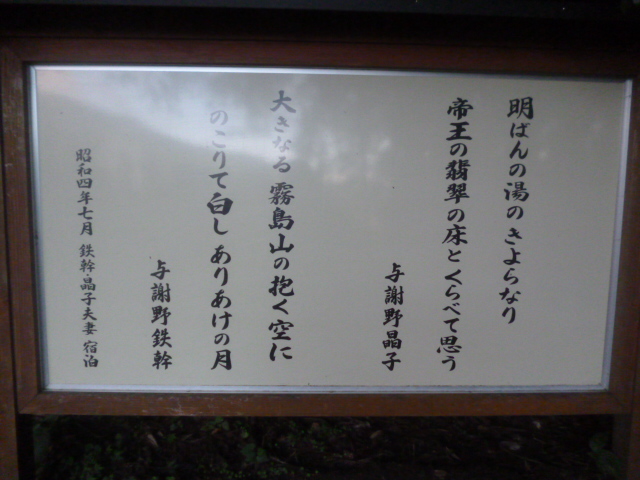

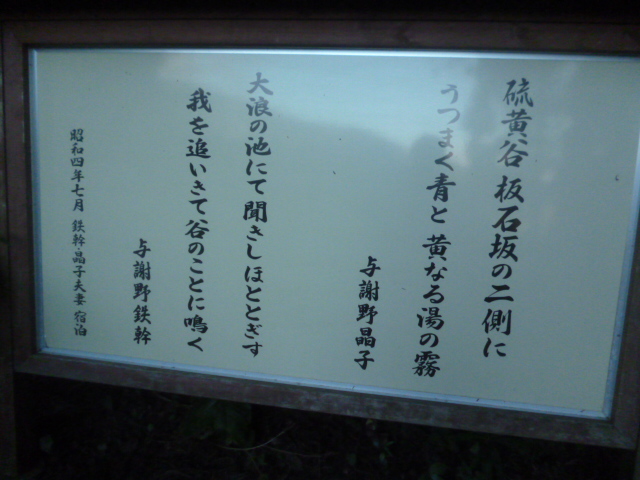

| 霧島ホテル ここのホテルでは、風呂に驚かされた。中央にレジャープールみたいな大きな温泉があり、その周りに幾つもの泉種の違う温泉が配置されており、それらを鉄骨建屋が覆っていた。 |

|

| ホテル全景 |

|

| ホテル前から散策路の入口階段 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| よく手入れせれた杉林 |

|

| 前庭 |

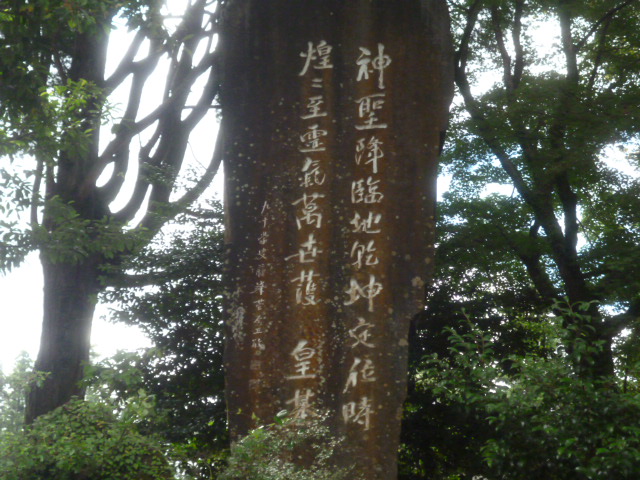

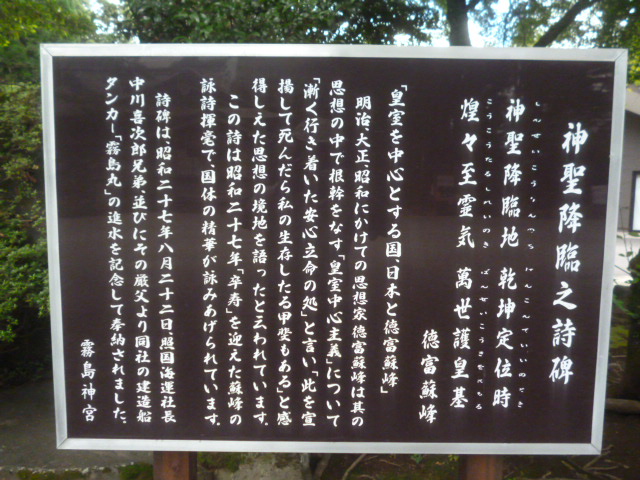

霧島神社

霧島町中央部。神代の創建という古社。噴火によって何度か移転されている。老杉が茂り荘厳な雰囲気。6 世紀に造られ、ニニギノミコトを祀っている。天照大神は孫であるニニギノミコトにこの国を治めよと命令した。ニニギノミコトは三種の神器を譲り受け、7

人のお供の神と1 人の道案内の神と共に高千穂の峰に降りたという天孫降臨の神話に由来する。 |

|

| 大鳥居 一つ目 |

|

|

|

|

| 大鳥居 二つ目 |

|

|

|

|

はるか昔、太陽の神・天照大御神(アマテラスオオミカミ)は、孫である瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に地上界を治めるよう伝えた。そして、瓊瓊杵尊は三種の神器と、稲穂を手に、お供の神々を従えて地上に降り立った。

「天」の神の「孫」が地上に「降臨」した。これが、霧島を舞台とする「天孫降臨(てんそんこうりん)」の神話である。そしてこの神話が、日本の建国に繋がっていく物語なのである。

瓊瓊杵尊は、はじめて地上に降り立った神様として伝わる。降臨の地となったのが、「高千穂(たかちほ)」だ。霧島神宮には、この瓊瓊杵尊とその子孫が祀(まつ)られている。

霧島には、大小20以上の火山がひしめき合う。霧に浮かぶ島、険しい山並みと巨大な火口湖、立ち上る噴煙。見る者を圧倒するこんな風景から、人々は「ここは神々の世界に違いない」と感じ、神話の舞台としたのかもしれない。

地上に降りた瓊瓊杵尊は、この霧島を見て何を感じたのだろうか。そんなことを想像しながら、先へ |

|

| 大鳥居 三つ目 |

|

| 手水舎 |

|

| 茅の輪 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

えびの高原

えびの高原は霧島山の標高1200mにある自然豊かな美しい高原です。韓国岳や池めぐり自然探勝路、甑岳など霧島山の登山口です。霧島で最も新しく江戸時代に噴火してできた硫黄山の火山活動の影響で、ミヤマキリシマ、ススキの草原が広がっています。世界中で霧島にしかない植物、ノカイドウの自生地として国の天然記念物に指定されています。 |

|

| 今は進入禁止の韓国岳、獅子戸岳 |

|

| 今は進入禁止の韓国岳、獅子戸岳 |

|

| 今は進入禁止の韓国岳 |

霧島山麓丸池湧水

丸池湧水は昭和60年に「日本名水百選」に選定され,日量約6万トンの水量をほこる湧水池で栗野地域のほぼ全体の生活水として活用されています。この湧水は,栗野岳標高600m付近に降った雨が地中を流れ,約35年の歳月をかけ湧水します。春には,周辺に桜が咲き誇り,初夏には,蛍も見ることができます。また,9月初旬には,この丸池湧水の恩恵に感謝する「名水丸池感謝の夕べ」が行われ,丸池内,周辺に約1,000本の竹灯篭を浮かべ,幻想的な姿に変身します。 |