五島列島教会巡り

九州・長崎沖に浮かぶ五島列島。世界文化遺産に指定され、さらに脚光を浴びています。

8年前、「五島列島夕焼けマラソン大会」で訪れたが、走った後、宿も取れずに風呂で汗を流すこともできずに、テント泊まりでそのまま翌日引き返した。

2度目の五島列島はレンタカーを借りての教会巡りの旅になりました。

2019年12月2日 関西国際空港〜長崎空港〜長崎〜福江港〜福江(泊)

2019年12月3日 福江〜観音寺〜福江教会〜福江城〜鬼岳〜鎧戸溶岩海岸〜井持浦教会〜大瀬崎灯台〜玉之浦教会〜貝津教会〜空海記念碑〜三井楽教会〜岐宿町(泊)

2019年12月4日 岐宿町〜水の浦教会〜楠原教会〜宮原教会〜堂崎天主堂〜浦頭教会〜福江 武家屋敷通〜福江(泊)

2017年12月5日 〜福江港〜奈良尾港〜頭ケ島天主堂〜青砂ケ浦天主堂〜赤ダキ断崖〜曽根教会〜小瀬良教会〜江袋教会〜赤波江教会〜仲知教会〜米山教会〜大會教会〜若松島(泊)

2017年12月6日 若松島〜龍観山展望台〜高井旅教会〜奈良尾港〜長崎港〜長崎空港〜関西国際空港

2019/12/2

関西国際空港〜長崎空港〜長崎港〜福江港〜福江(泊)

|

| 関空の第2ターミナルから長崎空港に向かったが乗ったのはこのピーチ航空。ピーチに乗ったのも初めてだったが、関空の第2ターミナルに入ったのも初めてだった。ボーディング・ブリッジがないので、滑走路を歩き、タラップを上がる。本来の姿。

|

|

| 長崎港から福江港に向かってジェットフォイルに乗るつもりだったが、ピーチの遅れで間に合わなかった。乗ったのは、フェリーで3時間20分も掛かった。長崎港を出て、三菱重工長崎造船所のドックが見える。

|

|

| 長崎市街地を望む。

|

|

| 長崎港の港口に架かる長崎女神大橋の下を福江に向かってフェリーは進む。福江港についたのは夜の20時。真っ暗な中を宿に向かって歩いた。無事、宿につけたのはgoogle maps のお陰。

|

2019/12/03

福江〜観音寺〜福江教会〜福江城〜鬼岳〜鎧戸溶岩海岸

〜井持浦教会〜大瀬崎灯台〜玉之浦教会〜貝津教会

空海記念碑〜三井楽教会〜岐宿町(泊) 115.3 km

| 千光山観音寺

| 宿の前にあった寺。

寺伝では吉田村にあった寺を第14代宇久幡(たつ る はつる)が1501年現在地に移転し、千光山観音寺と改称したという。玉之浦納の乱(1507)から15年後、納を討って第17代を継いだ盛定は「使僧を黒島に遣わして慰霊復讐の報告を行なわしめ、

以後毎年7月3日、観音寺、清浄寺の僧を渡海せしめて大施餓鬼(せがき)を施行」させ、近年まで観音寺住職が新8月2日に黒島に行っていたという(現在は行っていない)。また、墓地には幡の戒名の入った大きな墓碑と思われる石碑が存在する from

五島市観光物産課HP |

|

| 福江教会

| 五島市中心部に建つ白亜のコンクリート作りの教会

明治以降、旧福江城下に五島各地から信徒が集まり、1914年、堂崎小教区から独立しました。現教会は、1962年に建立されました。

同年の市中心部で発生した大火災「福江大火」では、奇跡的にこの教会だけは焼けなかったそうです。下五島地区では信徒数が最も多い教会で、市内の教会の中心的な役割も担っています。

from 五島市観光物産課HP

|

| | 教会正面

|

| | 聖母マリア

|

|

| 福江城(石田城)跡

| 幕末の1863年に福江藩最後の藩主五島盛徳が完成させた五島氏の居城。現在は五島市の中心街に位置しているが、築城当時は三方を海に囲まれた海城であった。

幕末期の海上防衛や異国船の来訪に備えるため、城内には台場(砲台)が設けられていた。松前城とともに幕末の城郭として貴重なものである。

本丸、二ノ丸、北ノ丸からなり、内堀、外堀がめぐらされた。天守はなかったが、本丸の二重櫓がその代用とされた。城の裏門である蹴出門(けだしもん)は、部品や木材の交換を重ねながらも現存する。

また、土塀の一部や石橋も現存している。石垣は野面積み工法を多用しており、自然石も積み上げられている。

from Wiki

|

| | 石垣と堀

|

| | 石垣

|

| | 二の丸跡にある五島氏庭園入口

|

| | 本丸跡にある県立五島高等学校校門

|

|

鬼岳

標高 315m

| 鬼岳は鬼岳火山群に属しています。玄武岩質の岩滓の噴出により形成された噴石丘であり、火山体の底面積に比べて大きな火口をもつのが特徴です。

鬼岳、火ノ岳、城岳、箕岳、臼岳の5つの火山から形成され鬼岳はこれらの中で最大の噴石丘で、底径1.5kmにおよび、北側に大きく開口した火口があります。鬼岳の火口では、粘性の低いマグマが噴火の際に際に飛散し粒状に固結した、珍しい火山涙が見られます。

火山涙はキラウエア火山をはじめとするハワイの火山噴出物に多く見られるもので、火山に女神「ペレー」が宿るされているハワイでの呼名にちなみ、「ペレーの涙」とも呼ばれています。昭和29年に、「鬼岳火山涙産地」として県の天然記念物に指定されています。

from 案内説明板

|

| | 鬼岳全景。

|

| | 鬼岳頂上

|

| | 頂上付近

|

| | 鬼岳頂上から展望台と駐車場を望む。

|

| | 福江の町が眼下に広がる。

|

| | 北に広がる島々。

|

| | 駐車場下に広がる桜

|

|

| 鎧瀬溶岩海岸

| 鎧瀬溶岩海岸は、鬼岳周辺から流出した溶岩流の上に、約1万年前に海が進出してできました。約7kmにわたって複雑な海岸線を形成しています。

ハワイ語で表面がガサガサした溶岩であることを意味する「アア溶岩」が見られます。海岸の溶岩を観察すると、斜長石や輝岩などの鉱物が取り込まれていることがわかります。これは、マグマが上昇する時に周辺の岩石を巻き込んで出てきたものです。

鎧瀬は島で最も温かいところで、南方系植物も見られます。

from 案内説明板

|

|

| 溶岩状のゴツゴツした岩が広がる。

|

|

| 溶岩状のゴツゴツした岩が広がる。

|

|

| 溶岩状のゴツゴツした岩が広がる。

|

|

| 南方系植物が生え茂る

|

|

| 溶岩状のゴツゴツした岩が広がる。

|

|

| 溶岩状のゴツゴツした岩が広がる。

|

|

| 井持浦教会

| 井持浦教会は五島の他の教会と同じく江戸時代末期に大村藩から五島に移り住んだ潜伏キリシタンにより信仰の歴史が始まりました。井持浦教会の建っている玉之浦一帯は、五島に迫害の嵐が吹き荒れた明治初期、唯一迫害を逃れた地区です。地元の伝承によると、大村藩が側近のキリシタン鶴田沢右衛門を五島に流刑にしたところ、五島の藩主は領地であった玉之浦の立谷(大宝寺所有)を与え、ここに住むことをゆるしました。また玉之浦地区は島の中心地から非常に遠隔の地理的条件もあり、キリシタンの探索や迫害を逃れた理由ではないかのことです。当時、玉之浦湾の漁獲物を塩漬けにするための塩の生産が藩の財政を潤す重要な産業となっていましたが、これに従事していたのが潜伏キリシタンであったことなども迫害を逃れた要因ではないかと伝えられています。明治30年(1897年)、全五島の宣教と司牧を委ねられたフランス人宣教師ペルー師の指導によりリブ・ヴォールト天井を有するレンガ造りの立派な教会が建設されました。島内における木造からレンガ造りへの移行のハシリと位置付けられた教会です。当時、日曜日のミサには井持浦の集落ばかりでなく浅切、黒小浦、蕨浦といった島山島の集落や、玉之浦湾に面した荒川、布浦、銭亀崎、山浦、一里鼻、笠神、イスズミ、赤崎といった小集落からろ舟を漕いで参加していました。遠い所は船で片道2時間あまりかかり、一日がかりのミサ参加でした。

from 案内説明板

|

|

| 大瀬崎灯台

| 明治12年12月15日に初点灯。英国人R・プラトンの設計と言われています。現在のものは昭和46年に改築したもので、光力は3,700カンデラ光達距離は約22kmにもおよぶ日本屈指の灯台です。初代灯台の一部は東京・お台場の船の科学館に展示されています。また、展望台から望む白亜の灯台と東シナ海に沈む夕陽は言葉に表せない美しさがあります。近くには故北村西望(人間国宝)作の祷りの女神像があります。灯台が立つ大瀬崎断崖は西海国立公園の特別地域に指定されています。 from

長崎海上保安部HP

|

|

| 灯台へと導く道は椿のトンネル。対馬海流が流れ、南方系の植生木々が生い茂る。

|

|

| 灯台周辺は木々を伐採し、見晴らしよくしている。

|

|

| 灯台横に広がる断崖絶壁。

|

|

| 灯台横に広がる断崖絶壁。

|

|

| 冬の分厚い雲から日差しがスポットライトのように海上を照らす。灯台が映えて見えます。

|

|

| 玉之浦教会

| 玉之浦教会は、絶景の地、大瀬崎灯台と日本最古のルルドのある井持浦教会からほど近い玉之浦町の中心地に位置しています。波静かな海辺に面し、民家の立ち並ぶ一角にある教会で、切妻屋根に玄関を付加した素朴な造りです。内部は小規模ながら祭壇と信徒席とが調和し、落ち着いた祈りの空間になっています。尖塔、十字架、そして白い壁の小さな教会は、遠目にもくっきりと映え、まわりの風景にしっくりなじんで、どこかなつかしい童話の世界を感じさせます。

from 五島市観光物産課HP

|

|

| 正面入口。

|

|

| マリア像

|

|

| 貝津教会

| かつて、外海地区から頓泊などに入り、さらに竹山に移住した信徒の子孫が、1924(大正13)年に現在の木造教会を建立しました。国道端で聖母像にむかえられて入ると、畑の向こうに白壁で木造の教会がみえます。1952(昭和27)年に岳小教区から独立し、貝津小教区となりました。現教会は1962(昭和37)年に老朽化のため大幅な増改築がなされ、屋根の小さな尖塔はこの時新たに付け加えられたものです。内部は、ステンドグラスを通して差し込む赤や青、緑色の鮮やかな光の芸術が素朴なぬくもりのある空間を彩っています。ひっそりと静まり帰った堂内には、内陣に色とりどりの季節の花が飾られ、厳かな中にも訪れる人に心の安らぎを感じさせてくれます。 from

五島市観光物産課HP

|

|

| 教会全景

|

|

空海記念碑

「辞本涯」

| 遣唐使にゆかりのある五島市三井楽町と、第16次遣唐使船(804年)で唐に渡った僧空海と深くかかわりのあることを広く紹介し、その偉徳を顕彰するために建立されました。姫島を背に「辞本涯」(日本のさいはてを去るの意)と刻まれています。

この草原に立ち、東シナ海の大海原を眺めるとき、「日本のさいはての地よ、さようなら」の感慨にひたり、命をかけて唐に渡っていった人達の勇気と偉業を偲び、ただただ頭の下がる思いがします。 from

五島市観光物産課HP

|

|

「辞本涯」の碑と空海像

辞本涯とは「日本の最果ての地を去る」という意味とか?

|

|

| 最果ての地にある柏崎灯台

|

|

| 姫島

|

|

| 遣唐使として旅立つ吾が子の無事を祈る母の歌

|

|

| 三井楽教会

| 1797年大村藩の迫害から逃れてきた隠れキリシタンは、この地でひっそりと信仰を続けました。ゴシック様式の木造教会が完成したのは1880年。そして1971年に老朽化・白蟻被害のため、現教会に建て替えられました。モダンなモザイク模様の壁画は、貝殻や陶器など色鮮やかで、教会内部のステンドグラスも細部に亘り見事な作りと色の配色が絶妙です。ちなみに、入って右側のステンドグラスはキリストの誕生から復活までを、左側は五島のカトリックの歴史が描かれています。

from 五島市観光物産課HP

|

|

| 教会の正面全景

|

|

| 中にあるのは鐘?

|

|

| マリア様

|

|

| 教会全景

|

|

2019/12/04

岐宿町〜水の浦教会〜楠原教会〜宮原教会〜堂崎天主堂〜

浦頭教会〜福江 武家屋敷通〜福江(泊) km

| 水の浦教会

| 水ノ浦の信徒は、五島と大村の藩の政策による1797年の外海(大野・牧野・神ノ浦)5人の男性とその妻子の移住にはじまると伝えられています。

1880年に最初の教会が建築されましたが、老朽化にともない、奥の土手を削って広げ、1938年、鉄川与助設計施工の木造の優美な現教会に改築されました。

ロマネスク、ゴシック、和風建築が混合した白亜の美しい教会で、木造教会堂としては最大の規模を誇り、青空に尖塔がそびえる光景は絵になる美しさです。高台にはヨハネ五島(26聖人の内の五島出身者)の像や、弾圧時代の牢跡もあります。

from 五島市観光物産課HP

|

| | 教会正面。白壁が映えて美しい。 |

| | 中に入れなかったが、さどかし美しいであろうと思わせるステンドグラス。 |

| | 瓦葺で和洋折衷の佇まいが美しい。 |

| | マリア様 |

|

| 楠原教会

| リブ・ヴォールト天井で、レンガ造りのゴシック様式。下五島に現存する教会としては、堂崎教会に次ぐ2番目に古い教会

楠原地区は、1797年の五島藩要請で、六方の浜から上陸した第1陣の外海キリシタンが移住し、開墾した地域です。仏教徒を装っていたときは穏やかな暮らしでしたが、久賀島から始まった五島崩れは、楠原にもおよび、信者が捕らえられました。

禁教の高札がおろされたのちの、1912年、ようやく現在のレンガ造の教会が建ちました。その後年月の経過と共に楠原教会は徐々に傷みが出始め、その都度部分的な補修が行われていましたが、昭和43年には祭壇部分を含め大がかりな増築、補修工事が行われ現在に至っています。

from 五島市観光物産課HP

|

| | 正面全景

|

| | 正面全景

|

| | マリア様

|

| | ステンドグラス

|

| | 全景

|

| | 全景 |

|

| 宮原教会

| 1885年(明治18年)ペルー師の在任後期の頃、教会として建築

1797(寛政9)年以降、大村藩から五島へ移住した潜伏キリシタン達は奥浦地区では平蔵、浦頭、大泊、浜泊、堂崎、嵯峨瀬、観音平、半泊、間伏、そしてここ宮原にも住み着きました。

宮原のキリシタン達も、地元地区の寺の壇徒となって潜伏していたと言われています。最初の教会は、祭壇の手前に障子があり、ミサの時にだけ開けられていました。現教会は、1971年(昭和46年)に建てられたものです。

from 五島市観光物産課HP

|

| | 普通の古民家の建物に十字架があって教会でした。 |

|

| 堂崎天主堂

| 五島のシンボル的教会。県指定有形文化財

禁教令が解かれたあと、五島キリシタン復興の任を帯びて、フランス人宣教師フレノー、マルマン両神父が五島を訪れ布教にあたり、1879年にマルマン神父によって、五島における最初の天主堂(木造)が建てられました。

その後着任した、ペルー神父によって1908年に、現在のレンガ造りの教会堂が完成しました。建築の際には資材の一部がイタリアから運ばれ、内部は木造で色ガラス窓、コーモリ天井などの教会堂建築となっています。

現在は、弾圧の歴史や資料を展示する資料館として、一般公開されています。1974年に、県の有形文化財(建造物)の指定を受けました。

from 五島市観光物産課HP

|

| | 教会の前に広がる海。

|

| | 波で洗われて丸くなった岩がゴロゴロと。

|

| | 波で洗われて丸くなった岩がゴロゴロと。

|

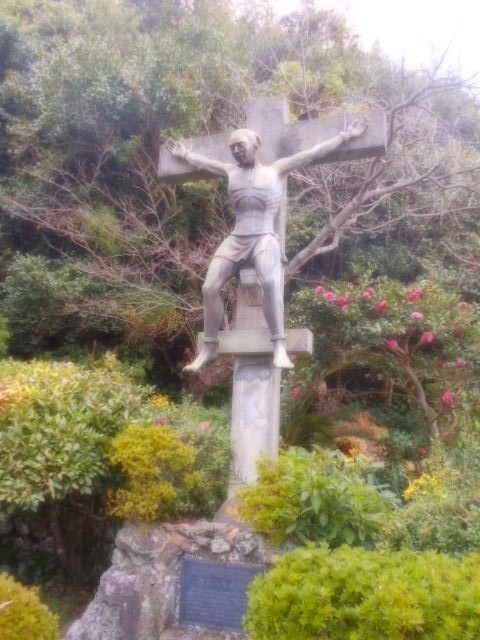

| 自由と愛の使者「復活の夜明け」 ・・・・ マルマン神父とペルー神父と子供たち・・・・

明治政府により、信仰の自由が認められるや五島にも宣教師か来島した。最初に来島し宣教を再開したマルマン神父と、のち現在の赤レンガの天主堂を建てた後任のペルー神父像で、同時に神父たちによる福祉事業の創始を記念するもの。

天主堂パンフから

|

| 聖ヨハネ五島殉教像「受難のとき」

ヨハネ五島は、1587年(慶長2年)大阪で捕えられ、長崎まで800キロ、33日間の道程を耐え忍び、西坂 において、他の信者や神父、25名とともに十字架上で殉教した五島生まれの19才の青年である

。 この像は、死の直前。押に祈りを挿げる瞬間をとらえたものであるか、その強い信仰心は、世界の聖者として、全信徒の崇敬の的となっている。

天主堂パンフから

|

| アルメイダの宣教碑「出会いの日」

ザビエルの鹿児島上陸ののち、五島には、アルメイダとロレンソがキリスト教を伝えた。彼らは、時の領主宇久純定の招きにより、城中でキリストの教えを説き、多数の者を洗礼に導いた。

この碑は、島の人々とキリスト敦との『出会い』を記念するものである。 天主堂パンフから

|

| | ロザリオのサンタマリア

|

| | 天主堂正面

|

| | 天主堂全景

|

|

| 浦頭教会

| 明治12年(1879)マルマン師によって初代堂崎教会が設立され、以来各地に教会ができるまで、堂崎教会は全五島の司牧の拠点となっていた。

堂崎天主堂の老朽化に伴い、これに代る教会として地域の地理的な中心である浦頭に新聖堂が建立され、昭和43年(1968)5月10日山口大司教によって祝別・献堂され、

翌年9月4日、堂崎小教区を廃してこれに代る浦頭小教区が新設され、野下千年師が初代主任司祭となった。 from 五島市観光物産課HP

|

| | 教会正面 クリスマスを控えて電飾の準備がされています。 |

| | 教会側面 クリスマスを控えて電飾の準備がされています。 |

| | 聖パウロ像 |

| | マリア様 |

|

福江

武家屋敷通

| 城を思わせる石垣塀は、こぼれ石と称される丸い小石を積み重ね、その両端を蒲鉾型の石で止めて作られており、外敵を防ぐために、このこぼれ石を用いたといわれています。

この石垣塀、そのいかめしい門構えと共に全国的に類を見ないと高く評価されています。

from 五島市観光物産課HP

|

|

2019/12/05

福江港〜奈良尾港〜頭ケ島天主堂〜青砂ケ浦天主堂〜赤ダキ断崖〜曽根教会

〜小瀬良教会〜江袋教会〜赤波江教会〜仲知教会〜米山教会〜大會教会〜若松島(泊) 115.3 km

| 頭ケ島天主堂

| 1軒をのぞいて皆キリシタンだったという頭ヶ島。五島崩れの時、信徒は牢から全員逃げ出して島を離れ、迫害が終わってからこの地に戻ってきた。

頭ヶ島天主堂は、鉄川与助の設計施工によって建設され、近くの石を切り出して、1917年に完成し、2年後の1919年にコンパス司教により祝別・献堂された。2001年に国の重要文化財に指定。

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産「頭ヶ島の集落」にある石造りの天主堂。 from

長崎旅ネット

|

| | 頭ケ島天主堂へは直接、車を乗り入れることはできない。車は上五島空港に置き、シャトルバスで向かう。バスから天主堂のある地区を望む。

|

| | 眼下に広がる頭ケ島天主堂

|

| | 頭ヶ島集落の海岸からの眺め

|

| | 近隣から切り出された砂岩を積み上げて造った、全国でも珍しい石造りの教会堂。頭ケ島天主堂。

|

| | チャペル

|

| |

|

| | マリア様

|

| | キリシタン拷問に使われた五六石の塔

|

| | キリシタン墓地 |

|

| 青砂ケ浦天主堂

| 青砂ヶ浦にいつごろからキリシタンが住んだか不明だが、1878年頃には初代教会があったという。1899年から青砂ヶ浦が上五島の中心の教会となった。

1910年建立の現教会は、鉄川与助設計施工によるもので、信徒が総出でレンガを運びあげた3代目の教会となり、2001年に国指定重要文化財、2010年に献堂100周年を迎えた。 from

長崎旅ネット |

| | 天主堂正面

|

| | 天主堂背面からの全景。

|

| | マリア様

|

| | チャペル

|

| |

|

|

| 赤ダキ断崖 県天然記念物

| 標高443メートルの番嶽と322メートルの小番嶽の鞍部に玄武岩質の噴火丘があり、火山の地形でホマーテ(臼状火山)に属し、

火口は北西に開いています。この南側が海蝕で著しく削り取られたところが赤ダキ断崖でよく成層した火砕屑物の見事な断面を現しています。

地表にも広く分布している赤色のスコリアと山の緑、海の青とのコントラストは自然景観としても素晴らしいものがあります。

from 長崎旅ネット

|

| | 噴出した時の条件によってはマグマに含まれる鉄分が酸化して酸化鉄となり、赤い地層となっている。 |

| | 断崖周辺 |

|

| 曽根教会

| 1881年に建てられた2代目の教会には、鉄川与助が初めて教会建築に携わっている。現在の教会は1966年に現在地に建立された。

東に有川湾、西には東シナ海を一望できる地にあり、五島灘に昇る朝日、東シナ海に沈む夕日を同じ場所にいながら眺めることができる。

from 五島市観光物産課HP |

|

| 小瀬良教会

| 山城を思わせるような石垣の上に建つ教会。 教会内部は折り上げ式の天井で、小規模な教会でありながらも、入口上には楽廊がある。

from 五島市観光物産課HP

|

|

| 江袋教会

| 江袋の信徒は、禁教令の高札が撤去された1873年に激しい迫害を受けたが、1882年にはブレル神父の指導と援助で教会を建てた。

2007年に焼損するまで、五島で最古のこうもり天井の木造教会だった。 全国から支援を受けて復元工事が進められ、2010年5月に完成、献堂式が行われた。

from 五島市観光物産課HP

|

|

| 赤波江教会

| 五島灘を眼下に見下ろす急斜面に赤波江教会は建っている。 1870年代の赤波江は、戸数わずかなキリシタン集落だったが、

大瀬良宗五郎、赤波江助作、赤波江キタと言う伝道士がいて、周辺のキリシタン集落で活動を行っていた。 現在の赤波江教会もわずかな戸数だが、信者の祈りの場として使用され続けている。 from

五島市観光物産課HP

|

|

仲知教会

ちゅうちきょうかい

| 1882年に江袋に現在の聖堂が設立され、それまで主任教会となっていたが、1932年ごろ主任座が仲知に移された。

現在ある聖堂は、1978年に建立。仲知小教区は細長く伸びた中通島北部の津々浦々に及び、山を背に、教会が斜面に這うように建っている。

仲知の移住開拓が始まったのは、1810年頃。真浦の浜に教会堂建ったのは、1881年。平屋建て39坪の木造瓦葺きであった。

その後、二代目の教会が1948年8月山口司教によって祝別され、約30年にわたって御堂となった。

三代目となる現在の仲知教会堂を新設するにあったっては、各戸の負担額は百数十万縁及び、多額の拠出と労力奉仕がなされ、その労苦は筆舌に尽くせないものであった。

しかし、永田氏と信徒たちは幾多の苦難を乗り越え、その年の暮れには里脇大司教による祝別、落成の日を迎えることができたのである。

わずか70数戸で築き上げられた教会堂は、今鮮やかなステンドグラスに彩られ、この地を訪れる者は、信仰者の偉業への驚きと感動の念で満たされる。

案内説明板から

|

| |

|

| ファチマの聖母と羊飼い

ポルトガル国のファチマ村にルチア(10歳)フランシスコ(9歳)ヤシンタ(7歳)と呼ばれる3人の羊飼いがいた。

1917年5月から10月にかけて、毎月13日正午に聖母マリアは彼らに出現になり、祈りと苦行と、生活の改善をお勧告になった。

|

| |

|

| |

|

|

米山教会

こめやまきょうかい

| 中通島の最北端に位置する教会。五島の他地区の信徒と同様に、迫害の嵐が吹きすさぶ頃、

長崎市の西彼外海地方から移住したキリシタンの子孫で、篤い信仰を持ち、漁業者の信徒が多い。

明治36年(1903)に建立された最初の聖殿は、山の頂上付近であったため、狭い山道を歩いていた。その後、老朽化が激しくなり、

交通の便利な海岸近くに居を構える信徒が相次いだこともあって、現在の聖殿は昭和52年(1977)信徒の便宜を図って、集落のほぼ中央部に建立し、献堂式が行われた。

特徴的な形の白い外観が青空に映える。この教会からは、教会建築の第一人者と言われた鉄川与助、初のレンガ造り、野首天主堂がある野崎島を見ることができる。

案内説明板から

|

|

大會教会

おおそきょうかい

| 外海地方の出津・黒崎・池島などから移住してきたキリシタンの子孫が住むという。 1916年、鉄川与助の設計施工で現教会が建てられた。

旧教会は若松島の土井ノ浦に移築されている。 現在の教会は、レンガ造りの重層屋根構造、内部は3廊式でリブヴォールト天井をもち、外壁にはレンガの凹凸や色の違いを用いた装飾が行われている。

from 五島市観光物産課HP |

|

| 若松大橋

| 全長522mの白いトラスト橋。中通島と若松島を結ぶ。

|

|

2019/12/06

若松島〜龍観山展望台〜高井旅教会〜奈良尾港〜長崎港〜長崎空港〜関西国際空港

| 龍観山展望台

| 西海国立公園・若松瀬戸を一望できるビュースポット。若松大橋の白、海と空の青、山々の緑、島々が織り成す複雑な入り江は見事なコントラスト。

春先は展望広場に桜の花が咲き、花見やピクニックに訪れる人で賑わいます。山間に桐教会も見え、早朝に訪れると、野性のシカに出会えるかもしれません。また長崎県新観光百選の地にも認定されています。

from 五島市観光物産課HP

|

| | 夜明け間近の島々。 |

| | 若松大橋の白いトラストと海の青さとが織りなすコントラストが美しい。丸いのはマグロ用の養殖生簀です。 |

| |

|

| |

|

|

| 高井旅教会

| この地の信徒は、徳川幕府の迫害が 厳しかった1850年頃、長崎外海の樫山地区から田崎、森、岩谷の三家が、禁教の嵐の中、安住の地を求め、

五島灘を小舟で乗り切り当地に隠れ住んで、信仰を守ってきたと言われている。昭和13年(1938)山口福太郎師の尽力によって隠れキリシタンから帰依。当時、隠れキリシタンから

帰依した信徒は100名にものぼった。昭和36年(1961)6月4日松本長太郎師のとき、聖堂を建立、山口司教によって献堂・祝別された。

当教会の眼前に広がる高井旅海岸は、 上五島有数の海水浴場で、夏の賑わい は格別。長崎から奈良尾港に入港する フェリーの甲板に上がると、赤い屋根

の教会が山の緑と白い砂、青い海に照 り映えて美しい。

案内説明板から

|

| | 教会全景

|

| | 大司教像

|

|