|

10:54 滝尻バス停から右手は熊野古道館、左手の山裾に滝尻王子があります。

左手の山を登っていくと、熊野大社本宮へとつながります。

|

|

11:21 清姫の墓

「煩悩の焔も消えて今ここに眠りまします清姫の魂」とのご詠歌が刻まれています。

|

|

| 11:29 吊り橋に着いた。

|

|

| 11:29 地図で描いたイメージとはかけ離れたもので、2tまで耐えれる橋だった。車も通行可。

|

|

11:47 南無阿弥陀仏の碑。

徳本上人は1758年、和歌山県日高町に生まれ、27歳まで全国を行脚し、念仏を唱えて布教し人々を助けてまわりました。このように全国に残された石碑は千基を越え、疫病から免れると人々の信仰の対象になりました。 〜 説明板から〜

|

|

| 11:51 杉木立の中に続く道はよく整備されている。

|

|

| 12:05 富田川左岸に沿って続く道。

|

|

12:07 念仏渕

後鳥羽上皇はいつも頭痛に悩まされていましたが、熊野に参ることで頭痛が治ると信じ、毎年熊野詣をしていましたが、ある時、熊野権現が夢枕に現れ、「お前の前世のドクロが川の中に沈み、柳の根がドクロに入り、水が流れるたびに柳の根を動かし、ドクロが揺れるから頭が痛むものだ。」とお告げがありました。

早速、阿修梨を呼び、念仏を唱え、、ドクロを取り出すと頭痛がすっかり良くなりました。

それ以来ここで念仏を唱えると、渕の底から念仏が聞こえるようになったといわれています。

〜 説明板から〜

|

|

12:14 藤原定家の歌碑。

1201年後鳥羽上皇お供した定家は、10月13日、田辺御所からその日の宿所 滝尻に向かいました。「鮎川王子から滝尻王子の間は、川に写る紅葉がきれいだ。次にゴツゴツして険しい山を登り滝尻王子に着く」と書いています。その夜、滝尻の歌会で「そめし秋をくれぬとたれかいはた河またなみこゆる山姫のそで」

という歌を詠んでいます。

〜 説明板から〜

|

|

12:18 お薬師さん(薬師如来)

お薬師さん(薬師如来)は、医薬の仏で万病を癒やして寿命を延ばし、衣食などを満足させる、現世利益をもたらす仏として信仰されています。当地では耳の病気になると、川原で穴の開いた小石を見つけ、お薬師さんにお供えする習慣があります。 〜 説明板から〜

|

|

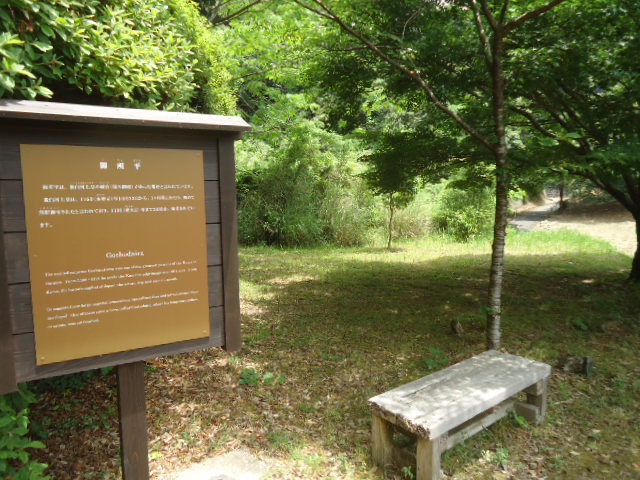

12:19 御所平

御所平は、後白河上皇の頓宮(仮の御殿)があった場所と言われています。後白河上皇は1160年10月23日から、1ヶ月にわたり、初めて熊野御幸されたと言われており、1191年まで30回余り、御幸されています。 〜 説明板から〜

|

|

| 12:19 綺麗に整備された道標。すれ違うのは殆んど外人。

|

|

| 12:34 住吉神社

|

|

| 12:34 住吉神社 神殿

|

|

12:44 鮎川王子

藤原定家は、1201年10月13日、この王子社に参拝し、日記には「アイカ王子」と書いています。鮎川王子と記されているのは、1210年に熊野に参詣した藤原頼資の日記です.アイカも鮎川も、合川(川か合流するところ)に由来するようです。頼資は修明門院に随行して熊野参詣をしたのですが、鮎川付近で災難に遭遇しました。

4月28日、大風雨のの中、田辺を出発した一行は、石田河の一の瀬を渡ったころから、川か増水しはじめ、頼資は鮎川王子にたどり着きますが、六の瀬の付近で溺死者が出たのです。随行した公卿の従者等9名が命を落とし、女院も急遽予定を変更して真奈子(中辺路町真砂)に宿泊しています。江戸時代には王子社といわれ、拝殿を備

えていましたが、明治時代に住吉神社に合祀されました。跡地は、その後、崩壊して原形を留めず、石碑が建つのみです。

〜 説明板から〜

|

|

13:29 一瀬王子

1201年10月13日、藤原定家は徒歩で「石田河」(岩田川=富田川)を渡り、この王子に参拝しています。平安・鎌倉時代の熊野参詣では、岩田川の瀬を何度も渡り、滝尻まで行きます。最初に渡るのが一の瀬です。1109年に参詣した藤原宗忠は、19度も渡っており、上皇や女院も徒歩で渡ります。この川の水で身を清めたのです。

「女院が渡る時は、

白い布を二反結び合わせ、女院が結び目を持ち、布の左右を殿上人が引いた」と、1427年に参詣した僧実意は日記に書いています。その後、王子社は荒廃し、江戸時代に再興されて、市瀬王子社、別名、清水王子・伊野王子などと呼ばれていました。明治時代に春日神社に合祀されましたが、1969年に現在のように整備されました。

〜 説明板から〜

|

|

| 13:29 一瀬王子

|

|

13:58 口熊野・樟(くす)の大古木 モニュメント

熊野のクマは、辺地をさすと言われ、熊野地方は原生林がうっそうと茂っていました。明治22年(1889)には、この地方に未曾有の大水害があり、富田川の水源地帯では山崩れが多く、川を堰き止めその堰が切れて大水(鉄砲水)が被害を大きくしました。この樟の大古木は、樹齢約五百年とも言われ、上流より流されてきて

平成九年に百余年ぶりに川底より姿を現し、平成11年の南紀熊野体験博・中辺路いやしの広場モニュメントとして好評を博しました。 〜 説明板から〜

|

|

| 14:02 稲葉根王子

|

|

14:02 稲葉根王子

藤原宗忠の日記「中右記」の1109年10月22日暮に、「伊那波弥王子社に参り奉納」とあるのが、この王子の初見です。1201年、後鳥羽上皇の熊野参詣に随行した藤原定家は、10月13日に稲葉根王子に

参詣していますが、この王子では、五躰王子に準じて、儀式が諸事華やかであったと日記に書いています。1210年4月28日修明門が参詣した際には、この王子を五躰王子として存続し、足利義満の個室・北野譲が参拝した折には神楽が奉納されています。近世には、「岩田王子」ともいわれ、村の地上神として祀られていました。 〜 説明板から〜

|

|

14:38 田中神社 和歌山県西牟婁郡上富田町岡

その名の通り、水田の少ない熊野では珍しい、田の中にある神社。

この神社は昔、田中神社から6kmほど上流にある岡川八幡神社の上手の倉山という山から大水のときに森全体が流れ着いたのだと伝えられています。

森全体ではなく、御神体か社殿が流れ着いたのだろうという解釈もできるでしょうが、森全体が流されたとしたら、ものすごい大洪水です。

世界的博物学者の南方熊楠により名付けられた「オカフジ」に覆われた小さな森の中に神社が経っています。この森は昭和31年に県の天然記念物の第1号として指定されました。 〜 説明板から〜

|

|

14:54 八上王子

建仁元年(1201)の後鳥羽上皇の熊野御幸にお供した藤原定家の日記『後鳥羽院熊野御幸記』の十月十三日の条には「次ミス(三栖)山王子、次ヤカミ王子、次稲葉根王子」と八上王子の名があり、それより92年前の天仁2年(1109)に熊野を詣でた藤原宗忠(むねただ)という貴族の日記『中右記

(ちゅうゆうき)』の十月二十日の条には「田辺の王子に奉幣後、萩生山口で昼食をとり、山を越えて新王子社に奉幣した」というようなことが記されており、

この新王子社が八上王子であることは地理的に見て確実と思われることから、八上王子が天仁2年(1109)ころに設けられた王子であることが推察されます。

八上王子は西行法師(1118〜1190)が歌を詠んだことでも知られ、西行の生涯を描いた『西行物語絵巻』にも、西行が八上王子の社殿の瑞垣に歌を書き付ける場面が描かれています。

「 待ち来つる八上の桜咲きにけり あらくおろすな みすの山風 」

今の八上神社には残念ながら西行が歌心を誘われた桜は残っていませんが、境内には西行のこの歌の碑が2基、建てられています。ひとつは大正5年に建てられたもの。もうひとつが昭和62年に建てられたもの。大正5年のものが読みにくくなったので、その隣に新たに歌碑が建てられたそうです。

三栖山を越え八上王子を経て石田川(いわたがわ)に出るルートは江戸時代には潮見峠越えという別ルートに取って代わられ、八上王子はかつてのにぎわいを失いましたが、それでも土地の人々に産土社として尊崇され、明治時代に神仏分離して神社となりました。

八上王子はその後、明治41年(1908年)に合祀されて廃社となりましたが、氏子住民たちが粘り強く抵抗を続け、7年後の大正4年(1915)に復社を果たすことができました。 〜 説明板から〜

|

|

15:48 射撃場跡

昭和初期に三栖在郷軍人会が射撃練習のため、この一を射座とし南東前方の竜口城山麓に的場を設け射撃場とした。ここで後に国防婦人会等も参加し銃後の備えとされたが、物資不足のため昭和15年頃これらの活動はちゅうだんされた。 〜 説明板から〜

|

|

15:49 三栖王子

三栖の地名は藤原為房の日記、「大御記」に見えます。為房は永保元年(1081)十月に熊野に参詣した際、三栖荘で宿泊しています。王子の名は藤原定家の日記、「熊野道之間愚記」に「ミス山王子」と書かれているのが初見です。承元四年(1210)四月の「修明門院熊野御幸記」でも三栖王子に参拝したことが記されており、

承久二年(1220)年11月に熊野参詣をした藤原頼資の日記にもこの王子の名が見られます。室町時代には、すでに、三栖から塩見坂(潮見峠)越えの道が開かれていましたが、応永三十四年(1427)九月に熊野参詣をした足利義満の側室・北野殿は、旧来の参詣路を経由しています。その後、退転し、江戸時代に再興されて「影見王子」

と呼ばれたようです。明治初年に八坂神社の摂社となり、同四十一年に一倉神社(現、珠簾神社)境内に移転しました。 〜 説明板から〜

|

|

15:49 三栖王子

|

|

16:15 万呂王子

万呂王子は、藤原宗忠の「中右記」1109年の条にはその名がみえず藤原定家の「御鳥羽院熊野御幸記」1201年10月13日の条には「秋津王子を過ぎて、次に山を超え丸王子に参る」とあり、この間に祀られたと考えられているが、秋津王子からの古道は定かではない。万呂王子の旧地については、11792年の「田辺領神社書上帳」に

「御神体石」、「往古より熊野九十九王子之内と申伝御座候」、「社僧社人無御座、無宮之神主一人御座候」などの記述かある。

明治10年(1877年)八月に、下万呂の須佐神社(旧名牛頭天王社)に合祀される前は、この付近に小さな森かあり、王子の面影か残っていたといわれている。 〜 説明板から〜

|

|

16:39 須佐神社 和歌山県田辺市中万呂5番地

須佐神社(すさじんじゃ)という名前の神社は日本各地にありますが、いずれも須佐之男命(すさのうのみこと)を祀る神社です。田辺市に鎮座するこの須佐神社もその内の一つです。

ご由緒によれば、

『神代の昔、須佐之男命(スサノウノミコト)が曾志毛里(新羅国)より帰り着いたところで、岩舟山なる地名あり。神武天皇が即位された時に祭祀されたと言う万呂三ケ村の鎮守旧社名は牛頭天王社、豊臣秀吉の紀州平定の際、当社だけ焼き打ちを免れたと言う。』とありました。 〜 説明板から〜

|

|

17:02 秋津王子 安井宮跡

秋津王子の創祀時期は不明であるが、藤原定家の『後鳥羽院熊野御幸記』建仁元年(1201年)10月13日条に「前夜田辺に宿泊、早朝出立してまず秋津王子に参る」とある。しかし、藤原宗忠の『中右記』天仁2年(1109年)10月の熊野詣での記事には見えないので、この間に祀られたものと考えられています。

この付近一帯は左右会津川(三栖川、秋津川)に挟まれた氾濫原の低地で、長い年月の間の水没や水害などにより、現在では秋津王子の旧地や古道をたどることは難しい。秋津王子は江戸時代になってからも、柳原から落合、さらに安井という地へ移されたと考えられている。

この碑には、秋津王子が祀られていたといわれる安井宮が明治3年に雲の森神社(現在の豊秋神宮)に合祀されていたことが記されている。 〜 説明板から〜

|

|

17:15 秋津王子

この案内板は会津川堤防にあった。

|

|

闘鶏神社

鬪?神社は、壇ノ浦合戦で源氏を勝利に導いた熊野水軍の伝説が今に伝わる神社です。鬪?神社の名の由来は、平家物語壇ノ浦合戦の故事によるもので、源氏と平氏の双方より熊野水軍の援軍を要請された武蔵坊弁慶の父であると伝えられる熊野別当湛増(たんぞう)が、どちらに味方をするかの神意を確認するため、

神社本殿の前で赤を平氏、白を源氏に見立てた紅白7羽の鶏を闘わせたことによるものです。境内の一角にはその様子を再現した湛増と弁慶像があります。

そのほかにも、神社の社務所には源義経が奉納したといわれている笛(銘白竜)、弁慶産湯の釜、弁慶の父湛増が使ったとされている鉄烏帽子や鉄扇等の宝物が展示されています。

|

|

| 闘鶏神社 本殿

|

|

藤巖神社

現在の田辺の原形を作られた,田辺藩初代藩主「安藤直次(藤巖公)」の功績に感謝し、明治19年(1886)有志により、闘鶏神社境内に建立された神社です。

安藤直次公は幼少から徳川家に近侍し、姉川合戦、長篠合戦長久手合戦などに従軍。

のちに家康の側近として幕政に参画しました。

慶長15年(1610)家康の第十子頼宣の傳役となり、大阪の陣には頼宣に従って出陣。

元和五年(1619)頼宣が紀伊に移ると、紀州徳川家附家老として田辺藩主となり三万八千八百石を支配しました。

屋敷城(後の錦水城)の築城と城下町の整備が進められ、商業や文化面に力を注ぎ、領内に痩せ地や耕作不能の土地が多いことから、梅の栽培を奨励。税を免除して保護政策を取ったことで梅栽培が広まったと伝えられています。

|