|

| 乾門 |

|

元三太子堂と「ちえの輪」

ちえの輪くぐり

元三太子堂は知恵の殿堂です。この輪をくぐりさらに大きな知恵をお受け下さいますよう合掌して御本尊元三大師のご真言「おんばらだはんどめいうん」と唱えてくぐりぬけて下さい。

〜案内板から

|

|

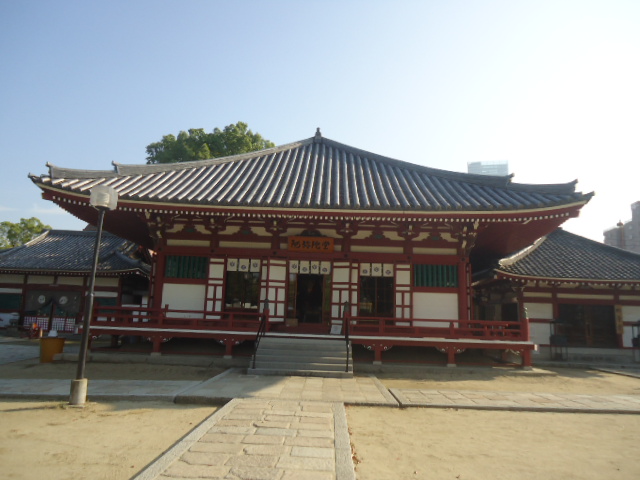

元三太子堂

元三慈恵大師良源は、第18代天台座主で、叡山中興の祖といわれています。また、おみくじの創始者でもあります。現在は、元三大師、弘法大師、文殊菩薩、普賢菩薩、如意輪観世音菩薩、不動明王を安置しています。毎月3日の例月祭の他、1月3日には新春合格祈願護摩供が厳修されます。

〜案内板から

|

|

| 中之門

|

|

地蔵山

明治40年代、大満直心尼の発願により近隣および境内各所に祀られていた有縁無縁の地蔵尊を集めて、この小丘に合祀したのが始まりと伝えられている。この山には、約150体の地蔵尊や石仏が奉安されており、一段高い場所には、御本尊として眼病に霊験ありと伝えられる立江地蔵が祀られている。

〜案内板から

|

|

西大門 (通称 極楽門)

昭和37年、松下幸之助氏の寄贈により再建された。門の内部には番浦省吾作の釈迦如来十大弟子、武(ぶ)庫(こ)山(さん)出現の山越阿弥陀如来、観音製紙菩薩の画像が描かれています。

門柱に転法輪がある。 〜案内板から

|

|

西大門の内側門柱に設けられた転法輪

参詣者はこれを回転させ、直接法門に触れることにより、洗心の功徳を積むことができる。また、転法輪とは、釈迦如来の説法が過去現在未来と無限に続くことを表しており、仏足石・菩提樹と並んで、仏陀(悟れるもの)の象徴とされている。 〜案内板から

|

|

阿弥陀堂

昭和28年に四天王寺末寺の三重県国束寺(くずかじ)の本堂を移築したものです。

〜案内板から

|

|

萬燈院 (紙衣堂)

紙衣仏(かみこぶつ)をお祀りしているため紙衣堂ともいいます。紙の衣を着て修業した羅漢さんを形どったこの仏さんは病気回 復に功徳があるといわれ、毎年10月10日の衣替え法要は多くの信者さんで賑わいます。 〜案内板から

|

|

熊野権現礼拝石

平安・鎌倉時代に盛んであった熊野詣りの道筋は、京都の宇治から大阪の天満まで淀川を船で下り、天満から四天王寺・住吉大社・和歌山の田辺を通るもので、熊野街道と呼ばれた。四天王寺の西門信仰と同じく、熊野三山が極楽往生を願う浄土信仰の聖地として篤く信仰されたことから、

人々はまず当山に詣でた後、ここで熊野の方向に礼拝し、熊野までの道中安全を祈ったといわれる。

〜案内板から

|

|

中門 (仁王門)

東側(赤)が那羅延金剛力士、西側(青)が密迹金剛力士で、大仏師松久朋琳・宗琳両師の作です。

〜案内板から

|

|

鯨鐘楼 (南鐘堂 または 太子引導鐘堂)

鐘の音は秋の幽玄の響きを伝え、はるか極楽浄土に通じるといわれています。 〜案内板から

|

|

| 唐門

|

|

| 聖霊院 「虎の門」

|

|

| 聖霊院の太子堂(手前)と奥殿(奥の六角堂)

|

|

番匠堂

このお堂は、日本における大工技術の始祖として番匠(大工)達から尊敬されている聖徳太子を祀る。曲げ尺を携えたそのお姿より世に曲尺(かねしゃく)太子といわれている。四天王寺は推古天皇元年(593年)に、聖徳太子が創建され、その際、伽藍建立にあったっては百済より最新の番匠の技術を招来された。

また、聖徳太子は七堂伽藍の建立にはやむをえず大地の産物の命を絶ってしまうので金鎚、鋸、錐などに仏生をいれて番匠器(大工道具)で「南無阿弥陀仏」の名号を書かれ、大工の工事安全と伽藍の無事建立を祈ったと伝えられている。

文化国家日本の先駆けとなった四天王寺伽藍の建立は聖徳太子並びに番匠の人々の叡智とたゆまぬ努力の賜物であり、その偉業を顕彰し併せてあらゆる建築にたずさわる人々の守護のため、ここに番匠堂を建立するものである。 〜案内板から

|

|

亀井堂

亀井堂は戦火で焼失後、昭和30 年に再建されました。亀井堂の霊水は金堂の地下より、湧きいずる白石玉出の水であり、 回向(供養)を済ませた経木を流せば極楽往生が叶うといわれています。

〜案内板から

|

|

亀井不動尊

本尊は水掛け不動尊、左に子育て地蔵尊、右に延命地蔵尊

|

|

| 本坊

|

|

英霊堂

明治39年に建立されたときには大釣鐘堂と呼ばれ、当時世界一大きい大梵鐘が釣られていました。鐘は第二次大戦で供出され、その縁により戦没英霊を奉祀する英霊堂と改名され現在に至ります。

〜案内板から

|

|

三面大黒堂

本尊は一体の像に大黒天、毘沙門天、弁才天の顔を持つ“三面大黒天”です。この姿からして福の神トリオの仏様は、子孫繁栄・福徳智慧・商売繁盛などにご利益があるとされ、昔から庶民の信仰が盛んでした。 〜案内板から

|

|

| 六時禮讃堂

|

|

| 六時禮讃堂

|

|

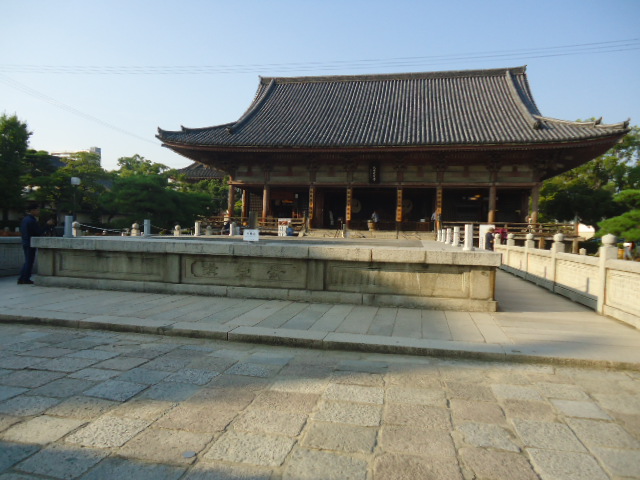

石舞台

この石舞台は、住吉大社の石舞台、厳島の平舞台とともに、「日本三舞台」の一つとされている。1808年に大阪の材木問屋の寄進により建造され、欄干には「舞台講」の文字と石舞台再建に努めた大阪の材木問屋講、講元4名、講中70名の名が刻まれている。

元は白木造りであったが、再建の際、石切り御影石造りに変更された。

〜案内板から

|

|

| 太鼓楼(北引導鐘堂)

|

|

| 北鐘堂

|

|

金堂

聖徳太子のご本地仏である救世観音をお祀りし、四方を四天王が守護しています。毎日11時より舎利出しの法儀が厳修されます。南無仏のお舎利を以て、ご先祖のお戒名(霊名)が書かれたお経木にあてられ、又参詣者の頭にあててもらおうと多くの信者さんが参詣されます。 〜案内板から

|

|

五重塔

聖徳太子創建の時、六道利救の悲願を込めて、塔の礎石心柱の中に仏舎利六粒と自らの髻髪(きっぱつ)六毛を納められたので、この塔を「六道利救の塔」といいます。塔の入口は南北にありますが、通常開放しているのは北側のみで、南正面に釈迦三尊の壁画と四天王の木像をお祀りしています。

なお、この中心壁と外壁の各面に描かれた仏画は山下摩起画伯の筆によるものです。

〜案内板から |